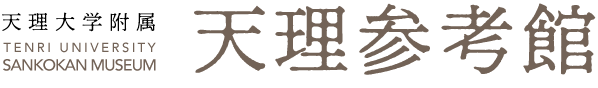

第100回企画展「教祖140年祭記念 幕末明治の暮らし」

100th Feature Exhibition for the 140th Anniversary of OYASAMA

Material Culture from the End of the Edo Period to the Meiji Era

古代より宗教は常に重要な存在でした。人びとは冷害や地震、台風、干ばつなどによる自然現象に苦しめられてきました。その厳しさは、近年の大きな自然災害を目の当たりにしている私たちも痛感するところです。また、様々な場面で大切な人を失った悲しみは計り知れません。日常の生活はこのようなことの繰り返しであり、科学技術が未発達で、食料も十分に手に入らなかった時代においては、日々の生活こそが戦いであったと言えるでしょう。人びとに寄り添い、こうした現実を和らげ、力づけたのが身近に存在する神々など絶対的な存在でした。

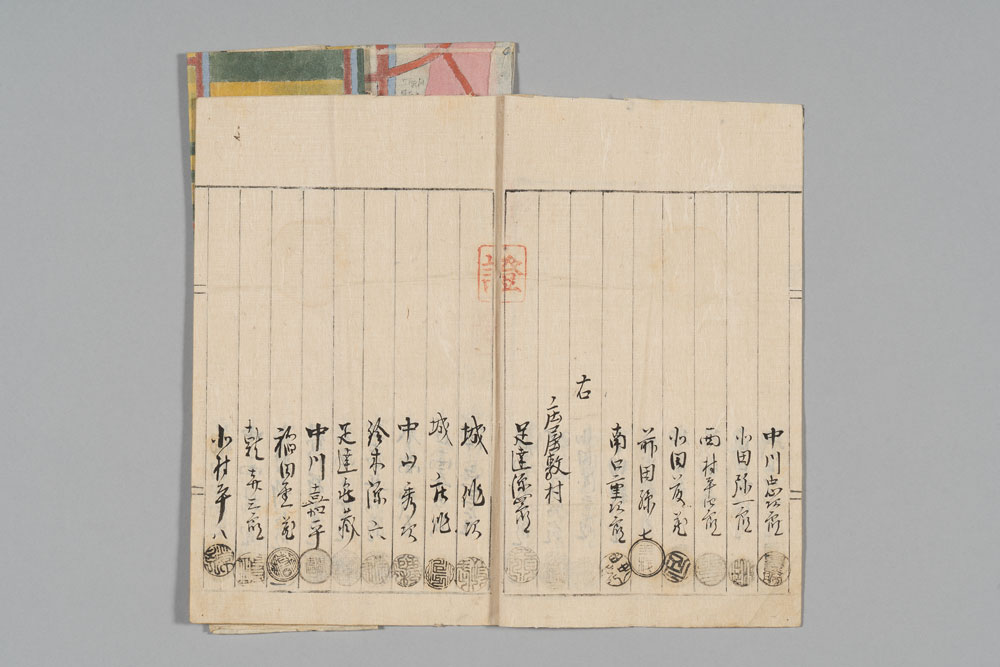

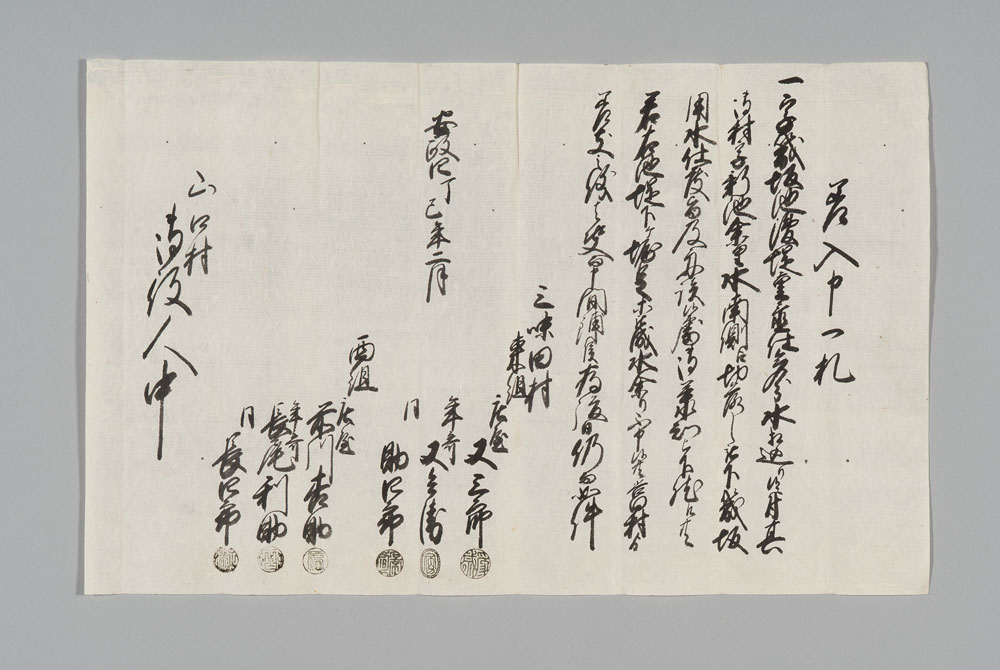

本展では、日本の転換期である幕末・明治の暮らしを大和を中心に、生活道具や文書を通して紹介いたします。明治20年代には地方の信者がこの地に数多く移り住むようになり、これが宗教都市天理へと発展する出発点となりました。今回は教祖140年祭にあたり、年祭活動関連資料も併せて展示して、その伸長も回顧いたします。

会 期:2026年1月5日(月)~3月9日(月)

休館日:毎週火曜日(ただし1月6日は開館)

時 間:午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで) ※1月26日(月)は午後2時30分~4時30分

入館料:大人500円・団体(20名以上)400円・小中高生300円

※常設展示もご覧いただけます

会 場:天理大学附属天理参考館 3階企画展示室・3階ロビー・2階展示室 【交通アクセス】※1月5~7日、毎月25・26日は駐車場への入場・駐車が規制されますので、公共交通機関をご利用ください。

主 催:天理大学附属天理参考館

後 援:歴史街道推進協議会

協 力:石上神宮、布留内山の会、天理市三島町、近畿民具学会、天理大学附属天理図書館、天理大学人文学部歴史文化学科

関連イベント

●記念講演会

「幕末・明治の三島、布留、内山」

2026年2月13日(金) 午後1時30分~3時〔研修室 開場:午後1時〕

講師:幡鎌一弘 氏(天理大学教授)

定員:100名(当日先着順)要入館券

●ミニシンポジウム「変動期の様相」

2026年2月26日(木) 午後1時~3時30分〔研修室 開場:午後0時30分〕

司会:巽 善信(当館顧問)

パネリスト:松田真一(当館特別顧問)、幡鎌真理・乾 誠二(当館学芸員)

定員100名(当日先着順)要入館券

<内 容>

人類はむしろ困難な状況を乗り越えることで発展してきました。

いくつかの変動期を挙げてその様相を探ります。

「基調報告:変動期の様相~オリエントから見て~」巽 善信(30分)

「考古学から見た変動期」松田真一(30分)

「幕末明治のくらし」幡鎌真理(30分)

--休憩(5分)--

「幕末明治の乗り物」乾 誠二(30分)

質疑応答(15分)

総括(10分) 巽 善信

●歴史の息づく道を歩こう ウォークイベント

「布留内山をたどる」

【定員に達しましたので申し込みを締め切りました】

2026年2月27日(金) 午前10時~午後4時頃

定員:30名(事前申込・先着順)

講師:幡鎌一弘 氏(天理大学教授)

参加費:500円(保険料・資料代を含む)

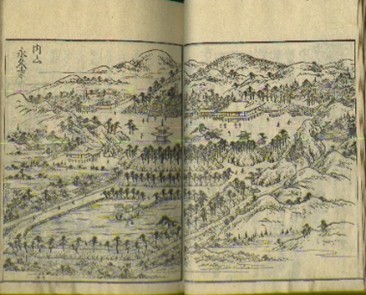

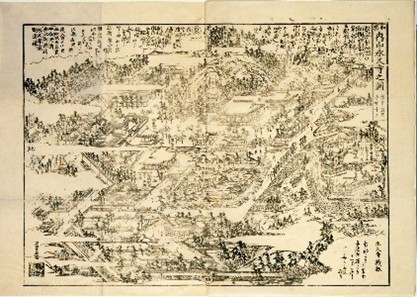

行程:良因寺、石上神宮、内山永久寺跡、山口集落など 約5km

持ち物など:歩きやすい服装・靴、昼食、飲み物、雨具(小雨決行・荒天中止)

●講演会(トーク・サンコーカン)

「江戸から明治にかけて庶民生活のリアル―大和の国編―」

2026年1月23日(金) 午後1時30分~3時〔研修室 開場:午後1時〕

講師:幡鎌 真理(当館学芸員)

定員:100名(当日先着順)要入館券

「天理教団体輸送の歴史-おぢばがえりと天理臨-」

2026年3月6日(金) 午後1時30分~3時〔研修室 開場:午後1時〕

講師:乾 誠二(当館学芸員)

定員:100名(当日先着順)要入館券

●ギャラリートーク(マンデートーク)

2026年1月19日(月) 午後0時30分~1時20分〔3階企画展示室〕

講師:幡鎌真理(当館学芸員) 要入館券

2026年2月2日(月) 午後0時30分~1時20分〔3階企画展示室〕

講師:乾 誠二(当館学芸員)要入館券

●その他のイベント

「塗って楽しむ昔の道具」(協賛:株式会社 呉竹 共催:布留内山の会) 〔天理参考館 3Fロビー〕応募期間は1/5~2/28 優秀作品には豪華賞品をプレゼント!

内山永久寺のジオラマ展示〔天理参考館 3Fロビー〕(通期)

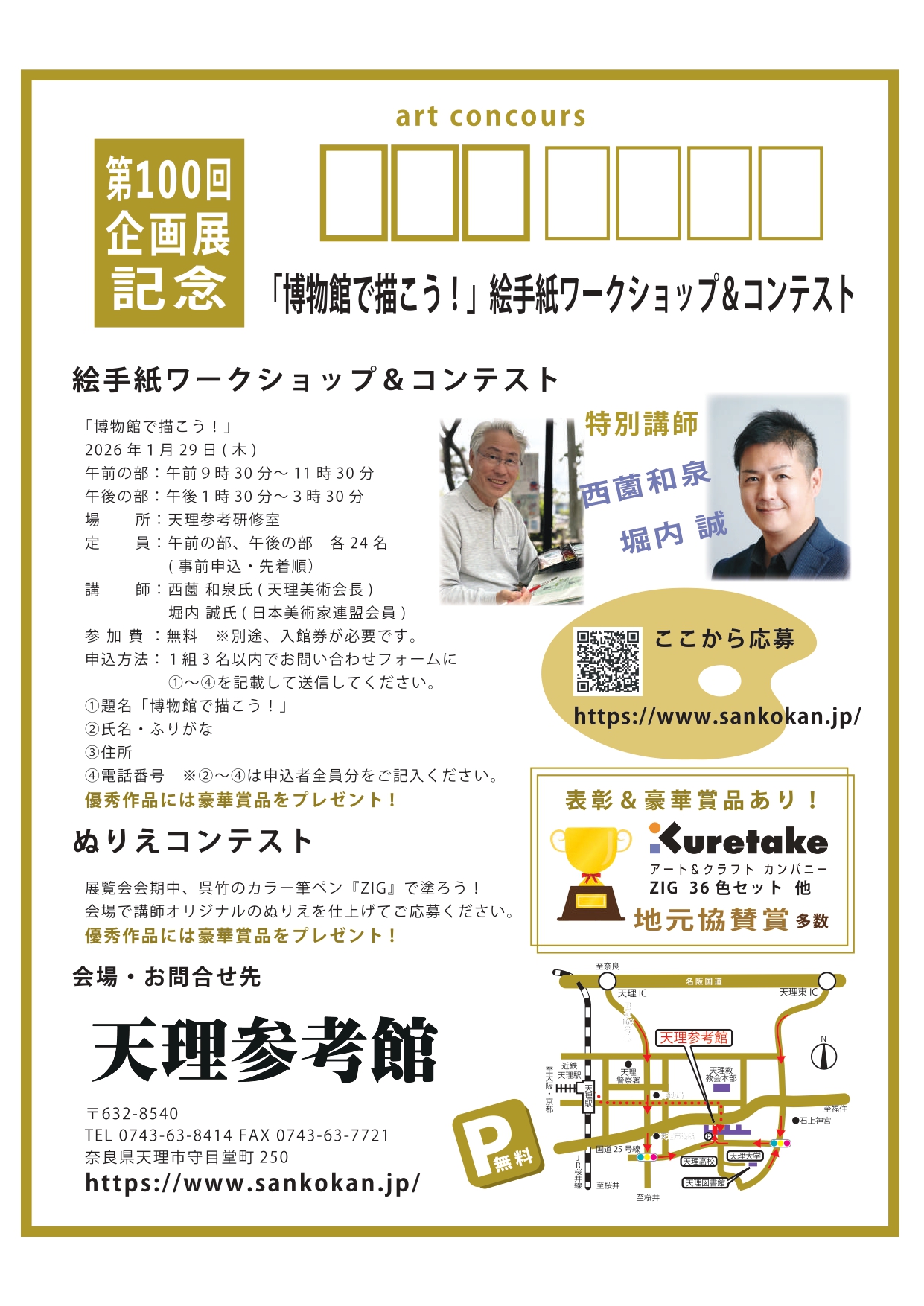

●博物館で描こう!絵手紙ワークショップ&コンテスト

2026年1月29日(木)

午前の部:午前9時30分~11時30分

午後の部:午後1時30分~3時30分

定員:午前の部、午後の部 各24名(事前申込・先着順)

【申し込みを締め切りました】

講師:西薗和泉氏(天理美術会長)・堀内 誠氏(日本美術家連盟会員)

参加費:無料 ※要入館券

主催:天理大学附属天理参考館

共催:布留内山の会

後援:天理市・天理市教育委員会

協賛:株式会社 呉竹・稲田酒造合名会社・名物こんぶ吉川屋・株式会社 奥村(てんぶん)・パティスリーHiSaSo (順不同)

出品予定資料(一部)