湯湯婆と火熨斗

湯湯婆と火熨斗

ゆたんぽとひのし

湯たんぽ 資料番号69.2066 昭和17年頃 岐阜 全長25.0cm

側面に「瀬828」とある。太平洋戦争の金属供出で代用陶器の生産が盛んになったのが昭和17年以降のこと。これは、岐阜県瀬戸市で焼かれた製造者番号と考えられる。

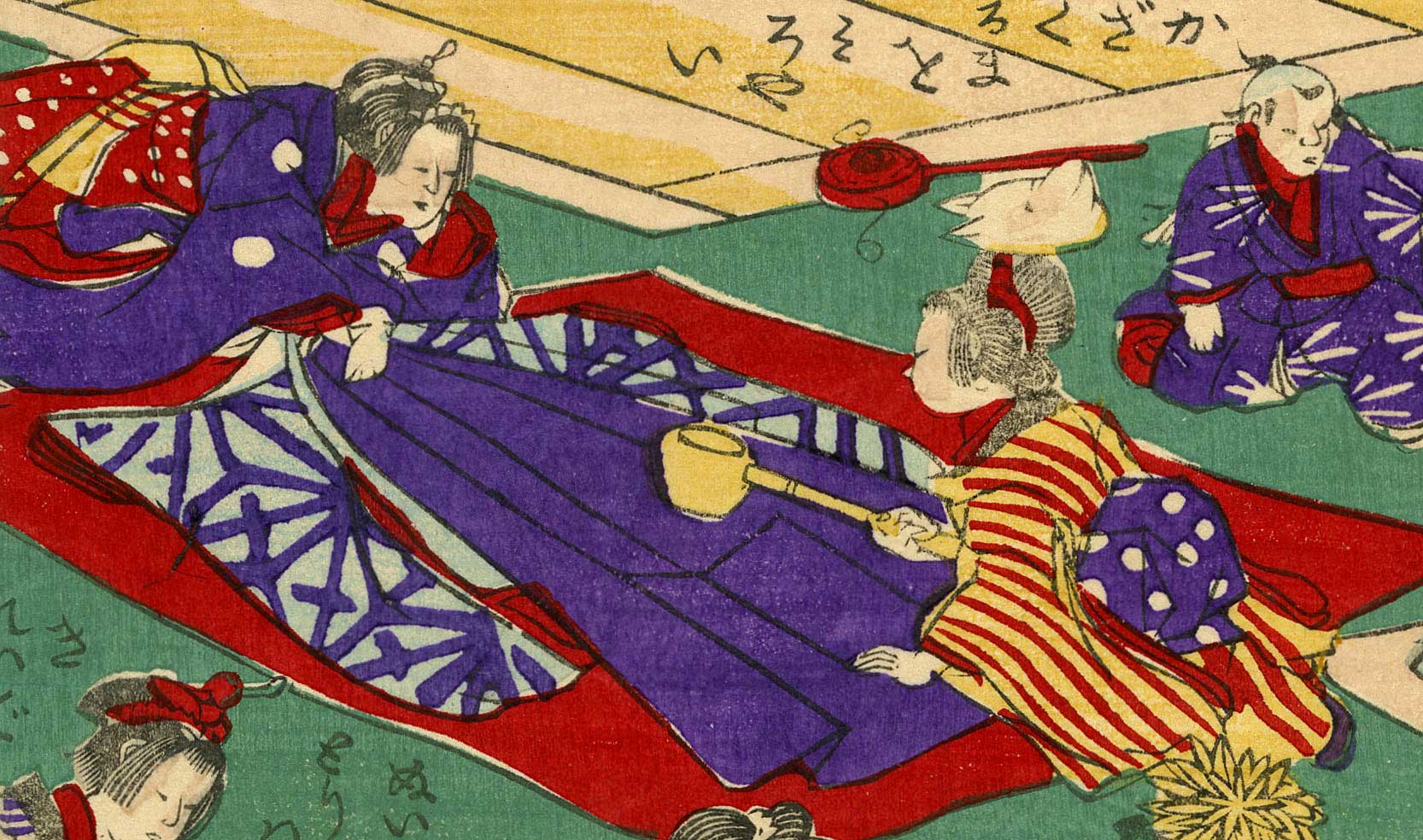

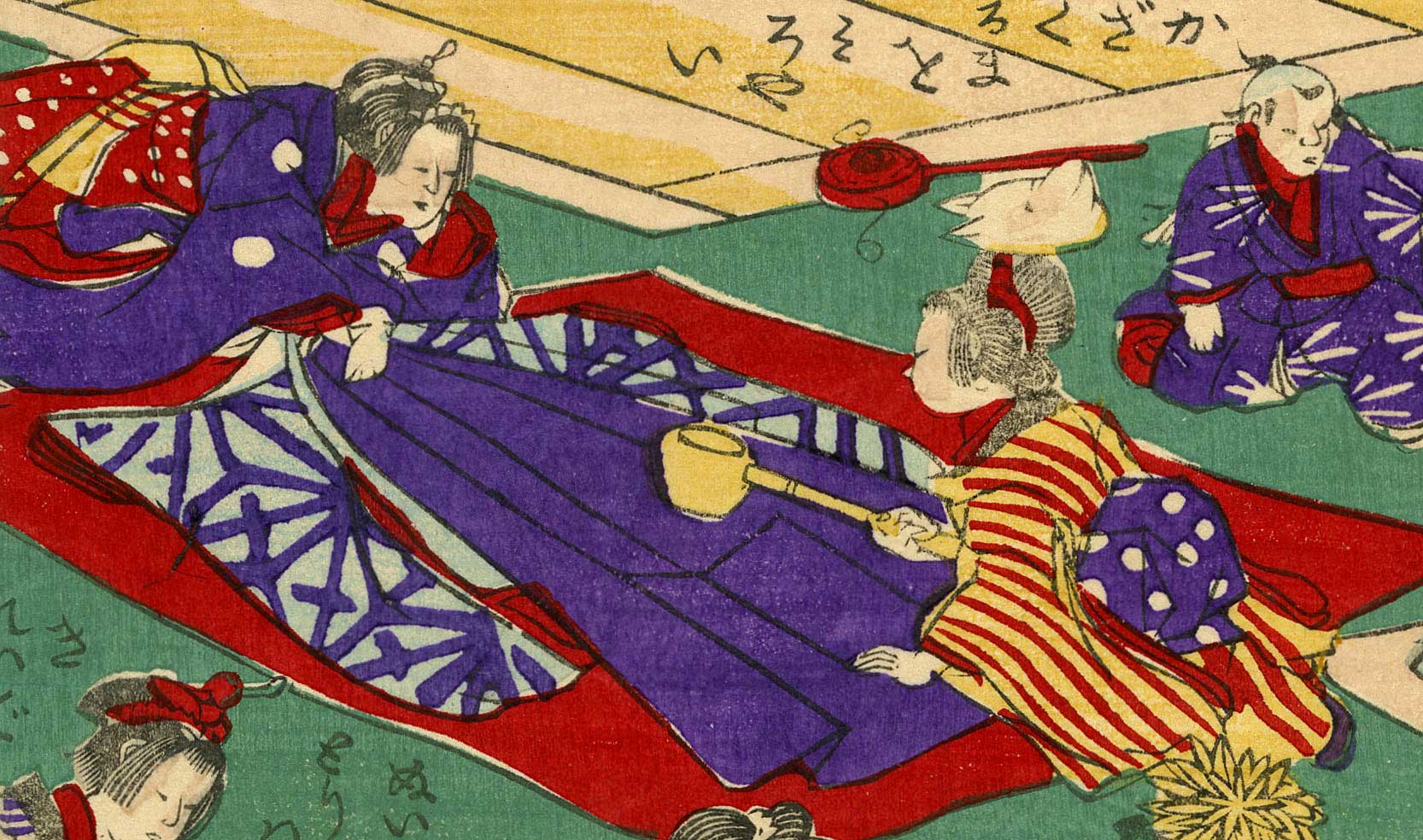

おもちゃ絵に描かれた、少女が火熨斗で着物のしわを伸ばす様子。

95.0047新版娘児遊び より

湯たんぽ 資料番号69.2066 昭和17年頃 岐阜 全長25.0cm

側面に「瀬828」とある。太平洋戦争の金属供出で代用陶器の生産が盛んになったのが昭和17年以降のこと。これは、岐阜県瀬戸市で焼かれた製造者番号と考えられる。

おもちゃ絵に描かれた、少女が火熨斗で着物のしわを伸ばす様子。

95.0047新版娘児遊び より

湯たんぽは、冬の夜にお湯を入れて寝床の足元に置いて使う暖房具です。室町時代に中国から伝来したといわれています。古来日本では、いろり以外は、火鉢や炬燵といった数人が身を寄せ合って暖を取るパーソナルな暖房具が使われていました。太陽が出ている日中は外で働くもので、夜は仕事を終えたら寝床に入って、薪や炭といった貴重な燃料をできるだけ節約するという発想だったのかもしれません。平安時代の貴族の邸宅でも暖房設備といえるようなものはなかったので、湯たんぽが伝わるまでは冷たい寝床だったのでしょうか。左大将藤原朝光(関白兼通の息子)が訪れる日は、妻が心を尽くして特製の「大きなる熨斗」で寝具を暖めていたという記述が『大鏡』に見られます。「寝たまふ時には、大きなる熨斗持ちきたる女房三四人ばかり出て来て、かの大殿籠る筵をば、暖かにのしなでてぞ寝させたてまつりたまふ」。熨斗は柄杓のような形をした金属製の道具で、柄杓の先の火入れに炭を入れて、その熱で布のしわを伸ばすものです。現代のアイロンですね。平安時代にはすでに使われていて、古墳からも出土しています。火熨斗も貴重品で、12世紀の『類聚雑要抄(るいじゅうぞうようしょう)』では専用の熨斗箱にうやうやしく収納されています。

湯たんぽは「湯湯婆」と表記します。「湯婆」は中国語で、婆は妻のことを意味しますので、「奥さんのように抱いて寝る湯入れ」という粋な命名です。江戸時代の湯たんぽの多くは写真のようなかまぼこ型や円筒形で熱伝導の良い銅製でした。上部の注ぎ口から湯を注ぎます。明治時代になると陶製が広く出回り、ようやく庶民にまで普及しました。900年を経て貴族と同じ安らかな眠りを享受できるようになったのです。ブリキ製のものも生まれ、様々な素材の湯たんぽが現代も活躍しています。表面に波形の凹凸をつけるのは、表面積を増やして外に温もりを伝えやすくする効果と、平滑な表面よりも強度を高めるためです。むかしは、温もりの残る中の湯を使って手や顔を洗いました。水、ましてや冬に湯は貴重だったのです。

暖房具いろいろ その2(第94回企画展「くらしの道具-今昔モノがたり-」関連)

全長24.5cm

火熨斗 地域:秋田 昭和

全長31.0cm

写真2枚目

湯湯婆

地域:岐阜 昭和17年頃

全長25.0cm

写真3枚目

おもちゃ絵「新版娘児遊び」より火熨斗使用の様子