行灯

行灯

あんどん

「灯台(燈台)」と書くと、現在は航行中の船舶に所在を示す施設と理解されますが、昔の室内照明器具のことも意味します。3本の木を三角錐のように組み合わせて、その上に平らな石や皿をのせて火を灯す簡便なかたちから、ろうそくを付ける燭台のようなものまであります。仏教伝来とともに植物油を灯油として灯すようになり、油は諸国からの調としても徴収されました。中世になると山城国の山崎離宮八幡宮の神人(じんにん)が荏胡麻(えごま)油の製造を始め、門前の油座が栄えたことは有名です。また、美濃国の戦国大名、斎藤道三はこの地の油商人から身を起こしたとも伝わっています。

「行灯」は「行」の字が示すように、元々は外出するときに使う照明器具でした。骨組みとなる木枠の内側に横木を渡してあり、その上に「火皿(灯明皿ともいう)」を置きます。火皿に油を入れ、綿の糸やいぐさといった「灯心」に油をしみこませて、その先端に点火しました。火が風の影響を受けないよう周囲を紙で囲ったので、裸火よりも安全になりました。下にある銚子のように見えるものは「油差し」で、火皿の油が切れるとこれから注いで補給します。台の引き出しには、灯心を押さえて火量を調節する、金属製や陶製の棒の「灯心押さえ」を入れておきます。江戸時代になると、携帯するよりも室内に据え置いて使うようになり、置行灯や掛行灯、釣行灯など置き場所によって様々な種類が登場するようになりました。かたちは、四角い「角行灯」や丸い「丸行灯」があります。丸行灯は枠をスライドして開閉できるように作られていて便利です。油は、食用にもなる菜種油と安価な魚油が用いられましたが、菜種油はろうそくほどではないにしても高級品なので、光熱費を切りつめたい庶民は鰯から絞る安価な魚油をもっぱら使いました。ただし、魚油は燃やすと煙と臭いが強かったようです。

江戸時代の携帯用灯火としては、細い割竹を使って上下に伸縮する容器に紙を貼って内部にろうそくをつける提灯が普及しました。ただ、ろうそくは依然として高級品だったので、江戸時代を通じて室内では日常的に灯油が使われ、ろうそくは饗応や儀礼、祭礼、供養で使われるのが一般的でした。

丸行灯(左)

地域・年代不明

全高 81.0cm

角行灯(右)

地域・年代不明

全高 55.5cm

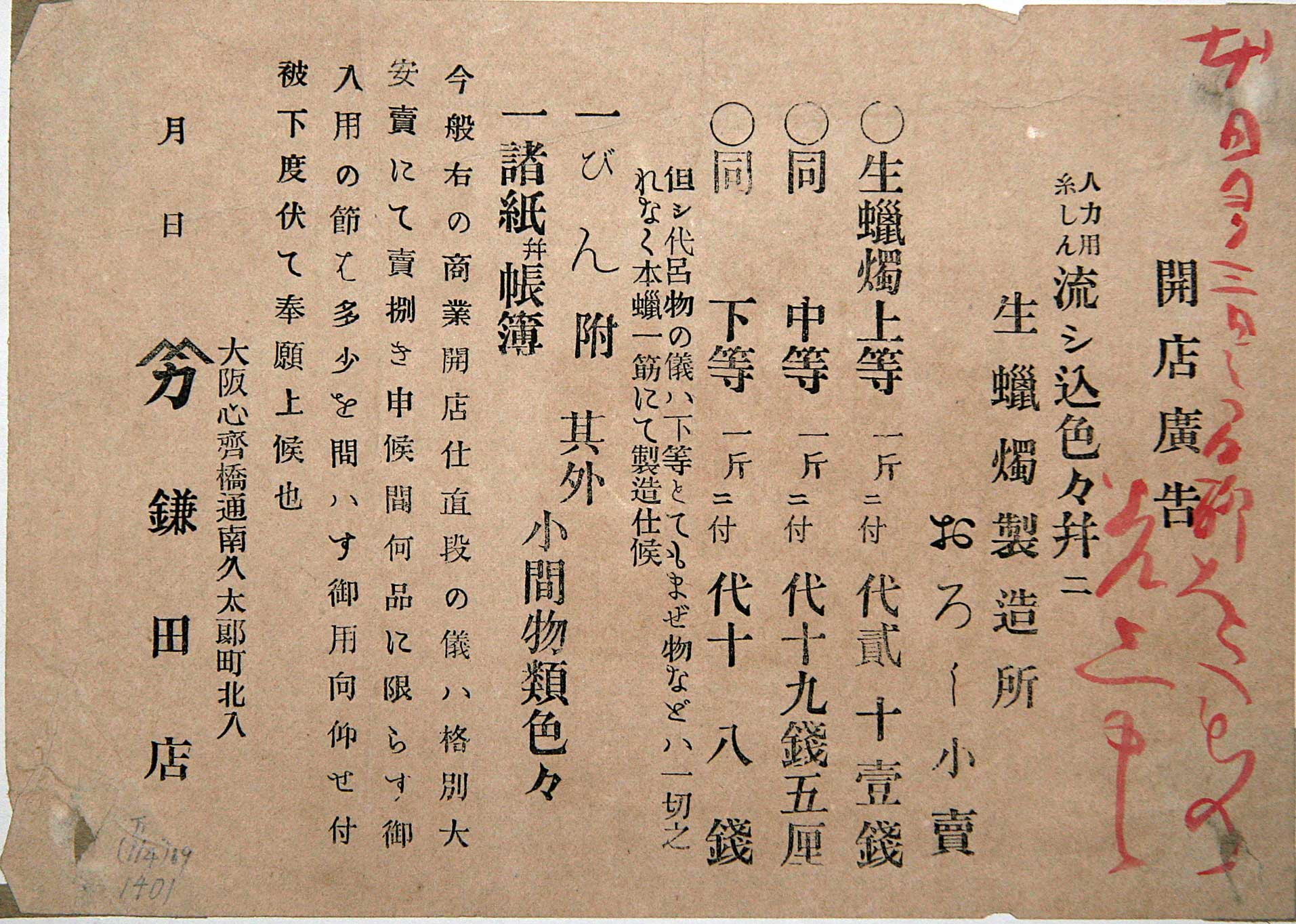

写真3枚目

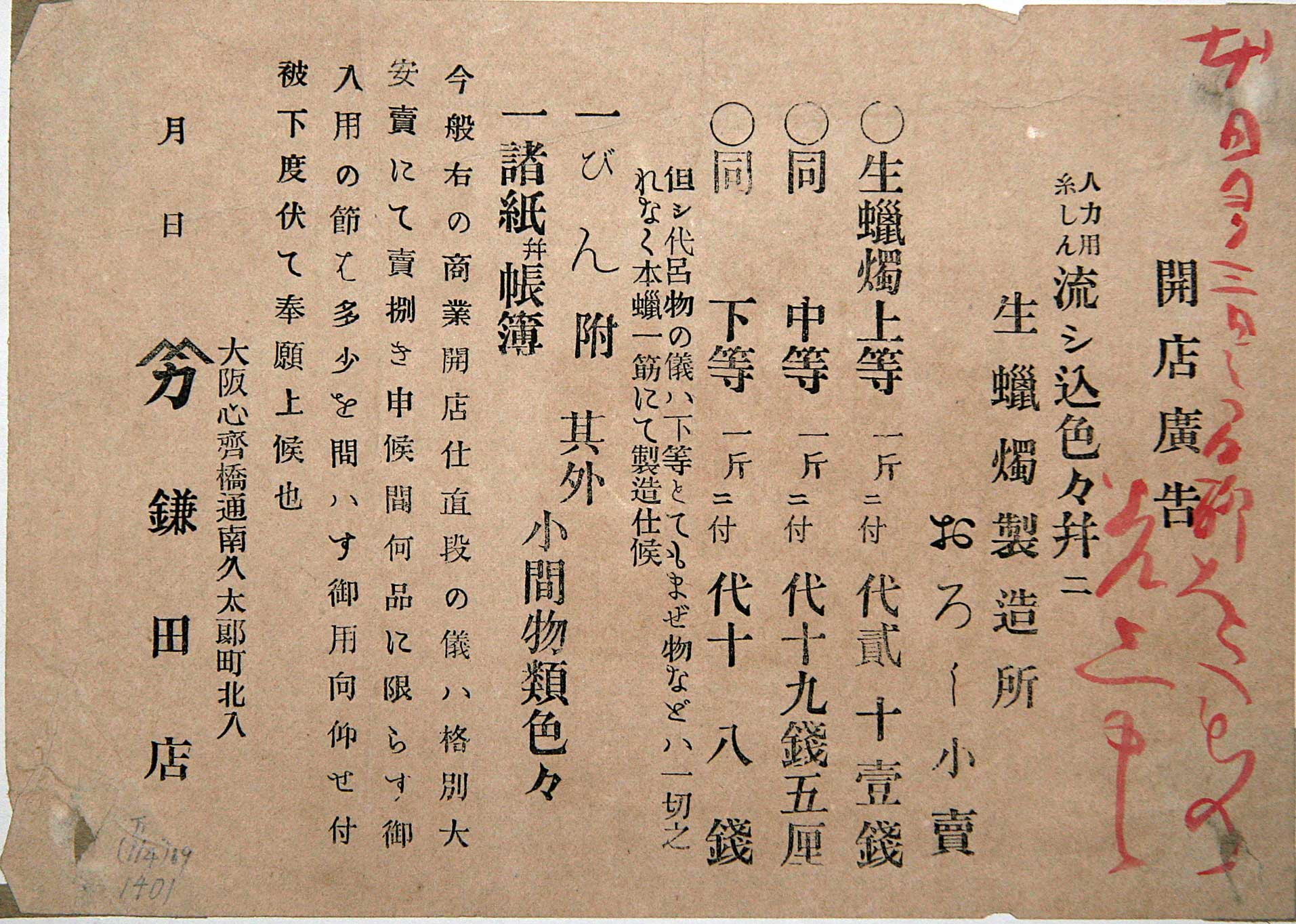

人力用糸しん流シ込色々并ニ生蝋燭製造所おろし小売・鎌田店開店広告

地域:大阪 年代不明

縦14.0cm

朱筆で、「本日から3日間は粗品を進呈する」旨書き加えられているオープン記念の広告。生蝋燭は一斤(600g)につき21銭で売り出されている。

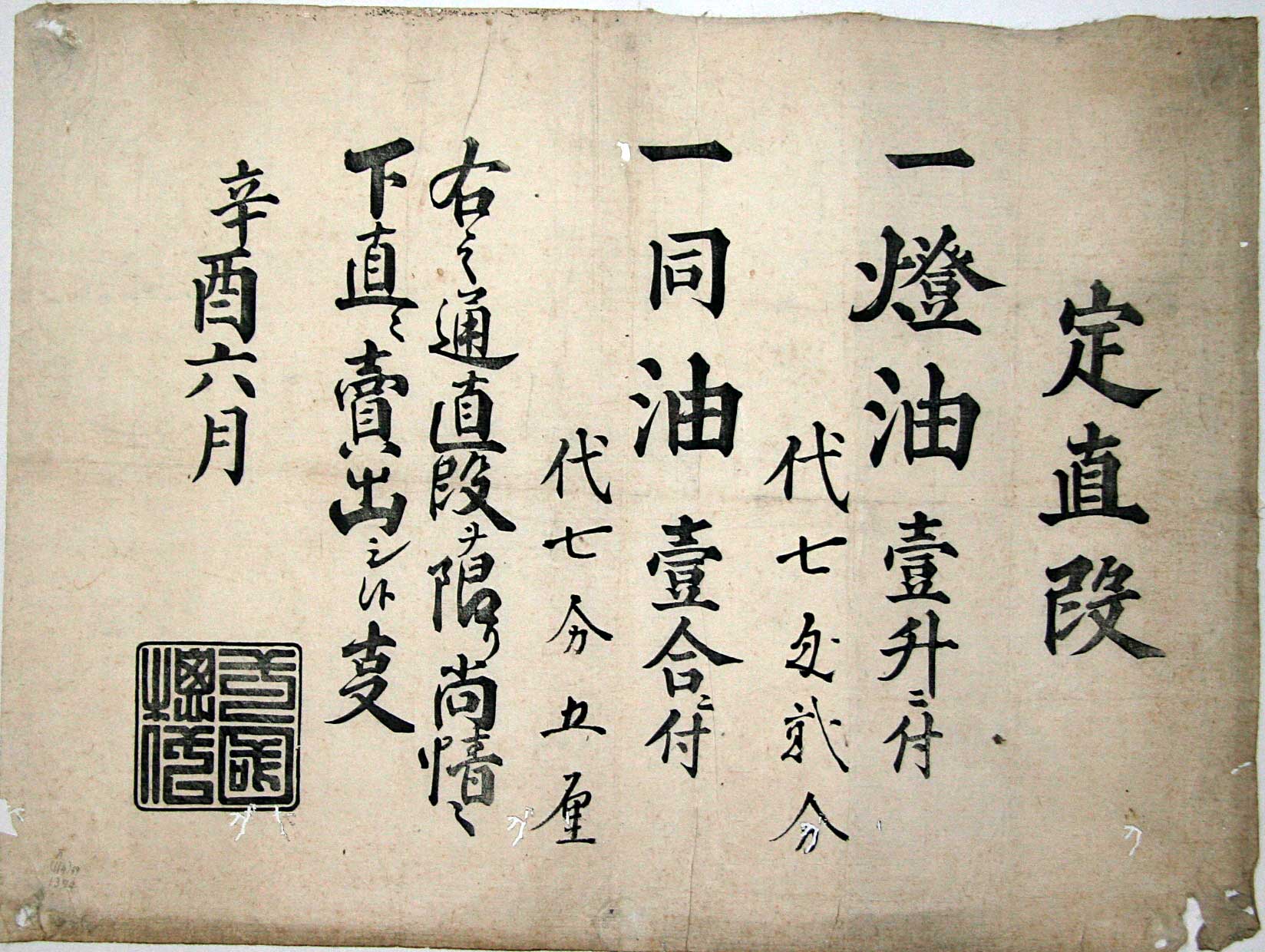

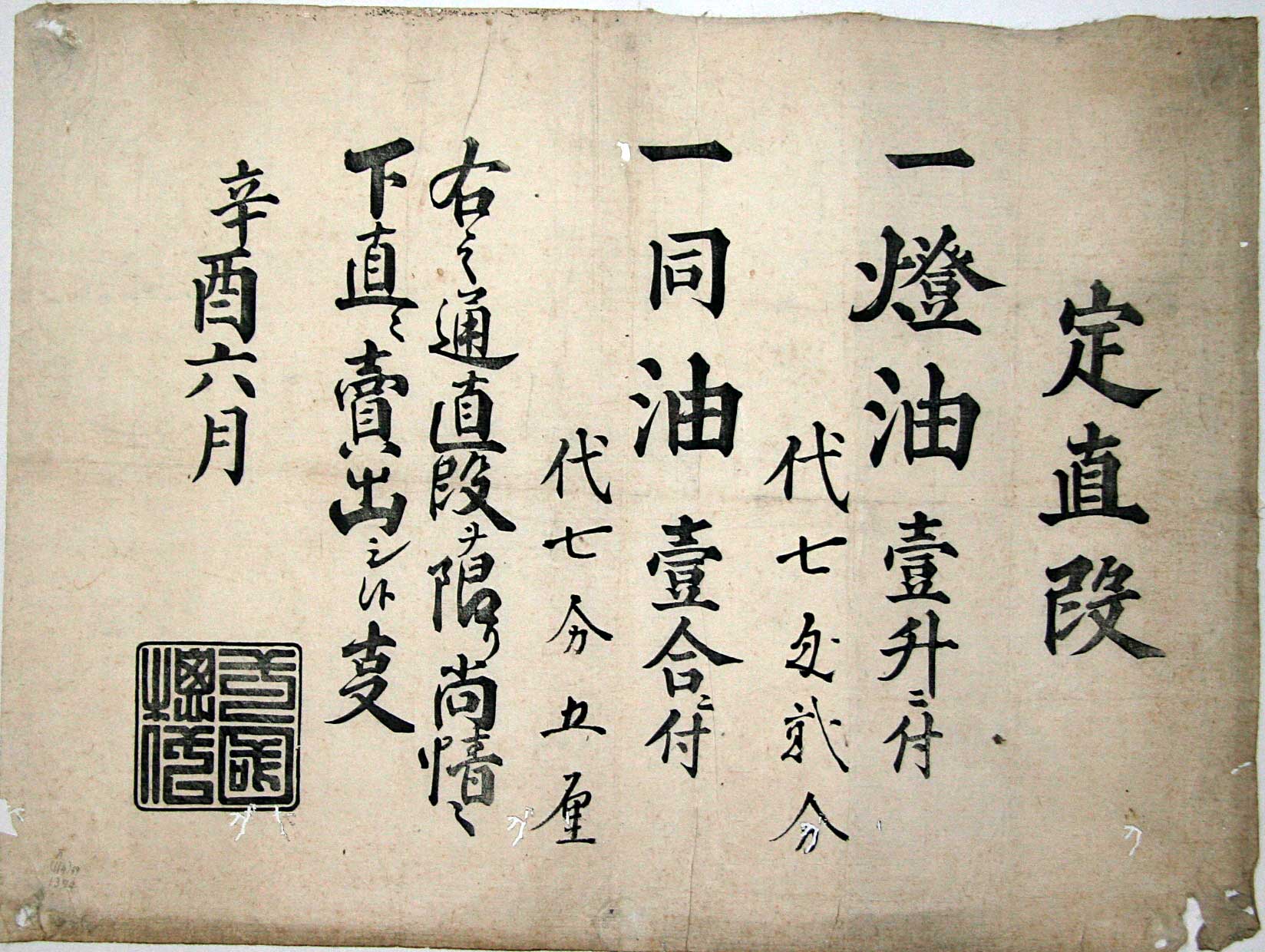

写真4枚目

燈油定値段表広告

地域:不明 大正10年

縦36.0cm

「辛酉」から類推して、大正10年6月の灯油の値段表広告。 当時:灯油1缶(一斗缶=10升5.3円)一升72銭、木炭1俵1.6円、白米1升44銭